お品書き…

-

CINEMA 4D Liteやってます

- 2025.8.19 案件追加 AE・C4d L トラブル対策案 -----------------

- 2021.5.15 楽しい効果音づくり -----------------

- 2020.5.16クソゲー後日談 -----------------

- 2018.11.3 デジタルは5Vにあらず・入力編

2026.1.19 new 実践編 に追加です

├ リアルな暗闇を作る

├ 明かりの漏れる家を作る

└ 高層ビル街の夕景を作る

2025.12.23 改稿

マテリアルと投影法

-----------------

はじめての PIC

│ ├ │

―― produced by D-space Keyoss

2026年 1月26日(月)10℃(午前 6時55分)

人生、色とりどり……(3) 最終回

【まえがき】

"32bpc" で表現できる色数をネットで調べると、ほぼ 100%の確率で "32bpp" の話にすり替えられて、『RGB』で32ビット。各色が 8ビットなので、「256×256×256」=1,677万7,216色と出てきます。それは、こんなバカげたことを題材にする必要はないからだ、というのが理由だと思いますが、ここではそのバカげた話題を 3回に分けてしています。

そんなお話でよけれぼお付き合いください。

では、本編 3回目の始まりです。

――想像もできない『792穣(じょう)』本のクレヨン。

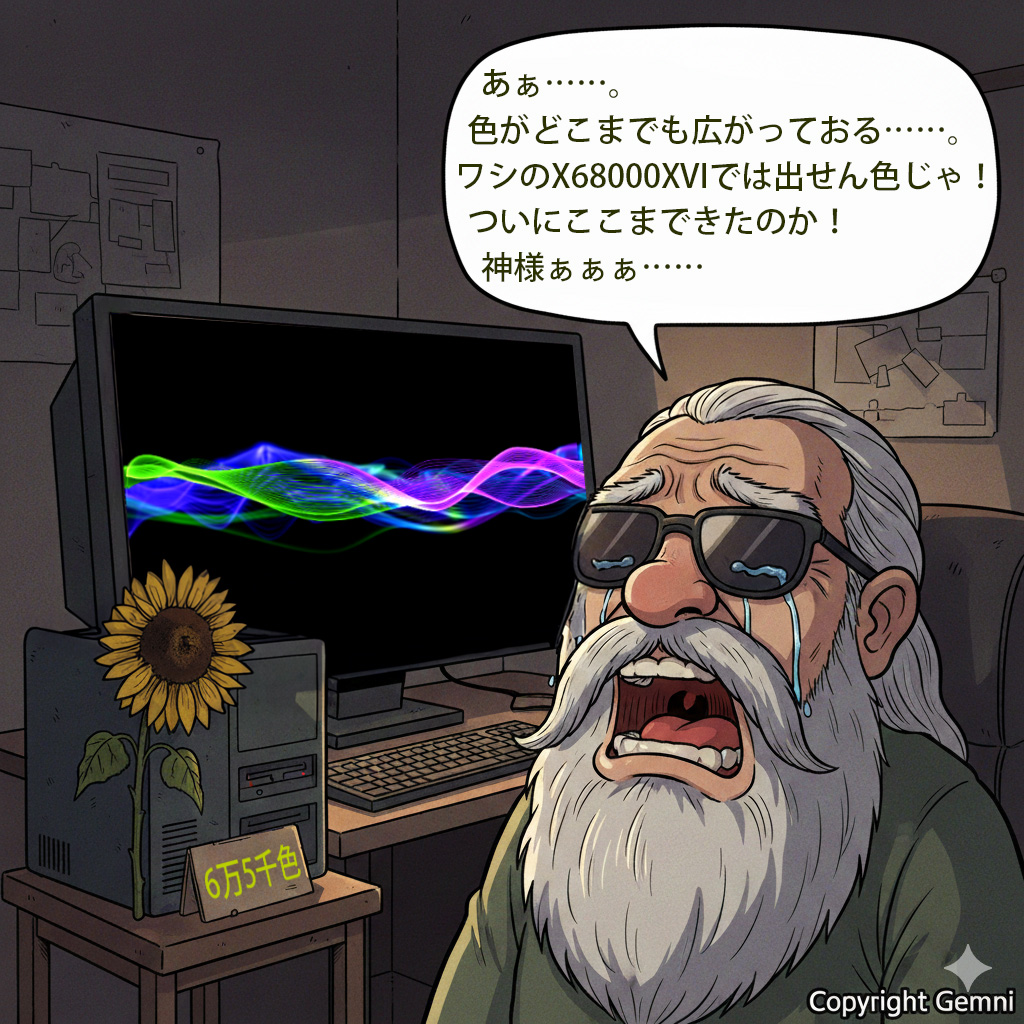

40年前、X68000というパソコンが 6万5千色も出せると、世界が驚いてからの、792穣色です。

正式に書いたら、79,228,162,514,264,337,593,543,950,336色(約792穣)色のクレヨン、ということになります。

この直径 1cmのクレヨンを横に並べたら 1660億光年のかなたまで届くんですよ。

「うそつけ!」

と叫んだ方は、前回の後半のほうをもう一度お読みください。

とにかくこのクレヨンは "銀河系の端から端までを約 83万回往復" できる長さになると、ジェミーさんが計算してくれました。

ならば、地球から並べていったら、『792穣(じょう)』本のクレヨンはどこまで行くかという計算をすると、

10万光年×83万回=830億光年×2(往復分)=1660億光年。

観測可能な宇宙の直径が約 930億光年って言うじゃありませんか、その距離を超えた数です。ついでなので(何がついでか知りませんが)、郷さんの『2億4千万の瞳』が何個できるか計算してみようと、Windowsの関数電卓に打ち込んだら桁が溢れて、計算結果がなんだか怪しいことに……。

結局、ジェミーさんに泣きついたら『約3301垓(がい)セットです』なんて言われてしまい、『垓』だの『穣』だの、何のことか、もはや笑うしかない数字が返ってきました。

Windowsの関数電卓でさえサジを投げる計算。まさに、変態的出来事でしかないのです。

何というものを人類は作ってしまったのでしょうか。ああ。神の領域に手が届いたのか……。

「神様ぁぁぁ……。」とひれ伏したところで、ワタシは "むくり" と起き上がりました。

そんな色鉛筆、誰が使うの?

いや、色鉛筆ではなくてパソコンの発色数の話でした。もう頭が混乱してなんの話をしていたのかさえも、銀河のかなたにふっ飛んでいました。

やっと気づきました……この話には、大きな落とし穴が。

とんでもない数値で光の計算はできるかもしれませんが、誰がそれを見るの? そんな色数のものを何を使って映写すればいいの?

現在では高級って言われるディスプレイで、やっと "10bpc" です。12bitのデータを作ることは可能ですが、12bitのディスプレイはまだ難しいそうです。

一般的なものになると、まだほとんどが "8bpc" で、1600万色が手一杯。

早い話が、世界規模の収支決算が一度にできるような桁数の電卓で、小学生のお小遣いを計算するようなもの。なぁ~にが、"32bpc" だと大騒ぎをする必要があるのか。

「ほんまや! 何が 792穣色の消しゴムや!」

あのね、消しゴムは 1色でじゅうぶんですから。

「ほんなら、32bpc やーっ、ゆうて、結局は幻やんか!」

いえ、そうは言っていません。 "8bpc" で作った映像は明らかに限界です。 "16bpc" で作成すると、あの忌々しかったバンディング現象(バンディングの例)が激減しますが、まだ完ぺきではありません。そこで "32bpc" で作成するとさらに完璧に近づきます。なぜ、ディスプレイは "8bpc" なのに "bpc" を上げていくと美しくなるのか。それは計算精度という『こぼれ落ちた端数』が原因しています。

荒っぽいイメージで簡単に説明しますと、目の粗いザルで砂をこすと大きな小石が混ざりますが、ザルの目を細かくするほどに砂粒は微細にかつ滑らかになる。そんな感じです。

最終的に目にする画面が『8bpcという器』であっても、その中に入れる砂(データ)をどれだけ丁寧に精製したかによって、手触り……つまり色の滑らかさが全く変わってきます。

しかし、いまの説明を読むと誤解を生むかもしれません。"8bpc" から "16bpc" に上げると画像が美しくなる……と。これは間違いではありません。でも "8bpc" で作ってしまった画像をやみくもに "16bpc" にビットを上げたからって、バンディングが消えるぐらいで、むしろ妙に明るくなります。ましてや "32bpc" にすると、色が飛んでしまって真っ白けな爆発画面になるのが関の山。

なのになぜ、さらに上の "32bpc" を推すのか。それには大きな理由があります。

"32bpc" は "8bpc" や、"16bpc" のように、決められた範囲(固定小数点演算)で計算するのではなく、数値に合わせて桁を自在に動かせる(浮動小数点演算)で計算が行われているからです。これにより、計算の上限はモニターが表示できる限界(真っ白)を突き抜け、はるかかなたまで広がります。

黒、つまり光が無い状態は『0.0』だと定義されています。光が無いのですから、これより暗いものはありませんので、最低値は『0.0』です。しかし上限はいくらでもあります。ロウソクの光よりも、太陽の光のほうがはるかに明るいですし、超新星爆発のときに放射される光の強さは、その太陽の何倍も強いといわれています。きっともっと強烈な光を放射する物もあるはずです。

でも、ディスプレイは最大の明るさを超えることはできません。『RGB』の値が最大に達したときが『白』です。これが限界。なので、そこを『1.0』と決めておきます。別に『10.0』でもいいのですが、「計算しやすい『1.0』にしようぜ」と、どこかの偉いさんが決めたらしいです。でも現実の世界では、はるかかなたまで続いており、上限はないといわれています。これは音の世界もよく似ています。無音は『-∞dB』が最低値で、それより "無音" はありません。逆に音圧にも "上限" は事実上ありませんが、音響機器のフルスケールとして定められたのが『0dB』。光と同じですね。

ただ、ここに誤解が生じやすいのです。

"8bpc" で「そこそこきれいな画像」として完成させてしまった後では、すでにハイライト(最も明るい白)の情報が『1.0(8ビットなら最大値の255)』でクリップ(切断)されている状態です。

簡単に言うとデータが切り捨てられていて、情報が無くなっています。その後で、"32bpc" に変換しても、最大値になってしまった『1.0(8bpcの255)』を『1.0』に割り当てるだけです。なので削ぎ落とされてしまった『1.0』を超える輝度データ(スーパーホワイト)は復活しません。そのため、全体が明るく浮いて見えたり、階調が不自然になったりします。

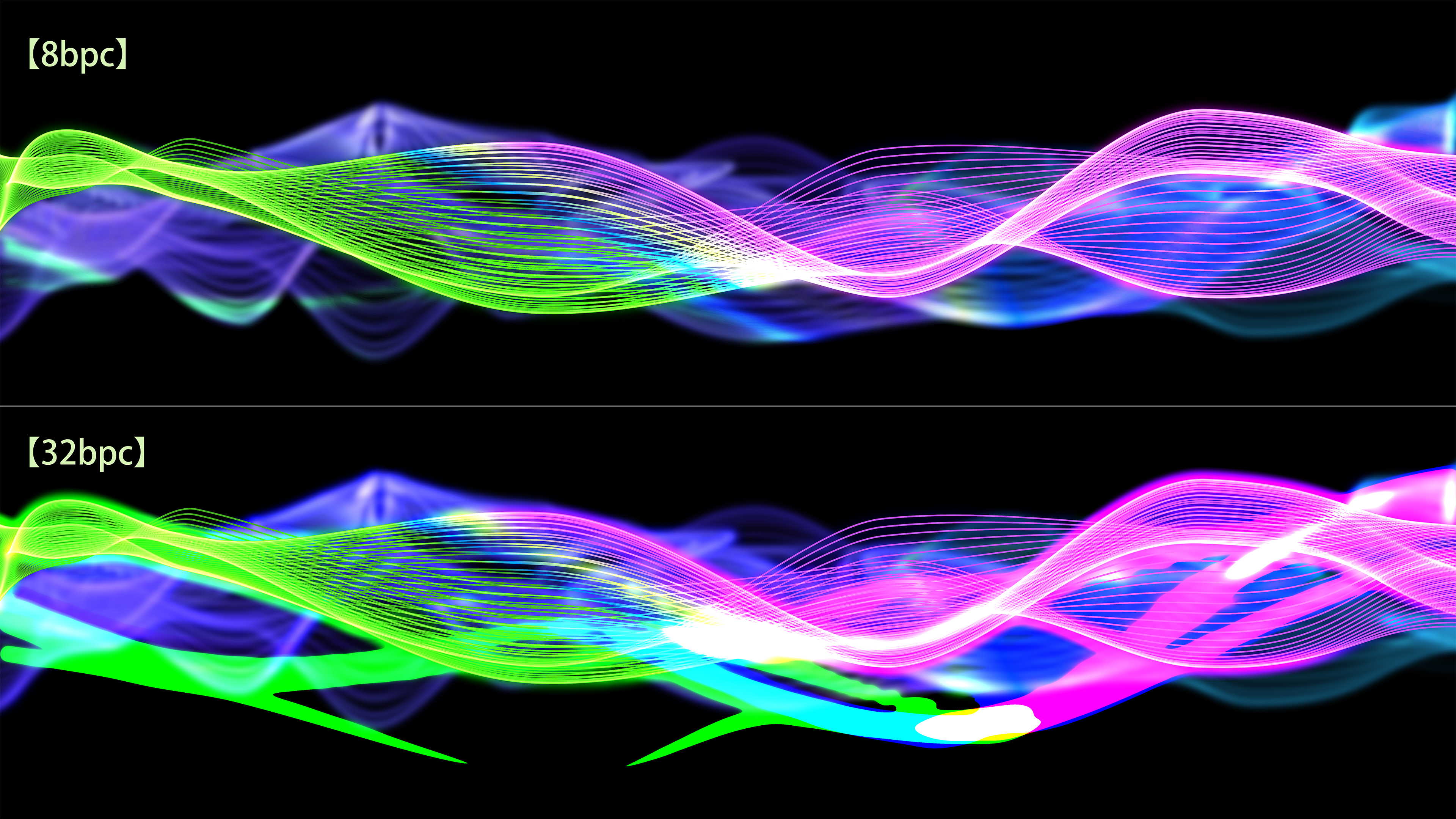

下の画像がその典型的な失敗例です。

"8bpc" で作成した画像を、単純に "32bpc" にしただけですので、色が飛んでしまってベタ塗り状態になっています。

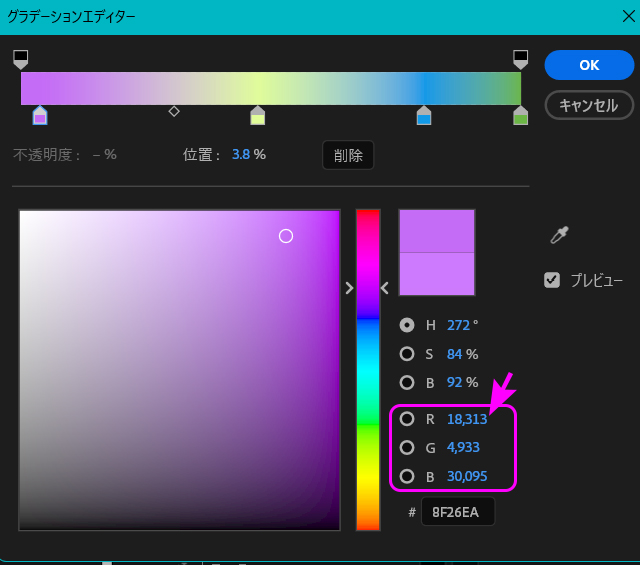

試しに After effectsを "8bpc" モードにして、グラデーションをキレイだと思う設定にしてから、"16bpc" に上げて(色深度は【プロジェクト設定】→【カラー】にある【カラーデプス】で替えます)、もう一度グラデーションの設定パネルをしてみてください。グラデーションのカラー値がやけに細かく変化することに気づくと思います。

これは扱える色の数が 256段階から 65536段階にまで劇的に増えたからです。【グラデーションエディタ】の『RGB』の値を見てください。整数表記から小数点表記に変わっています。これは定規の目盛りが1cm単位から0.1mm単位に変わったようなものです。

さらに "32bpc" に上げた場合は、極端に光の強さが変化して、先の失敗例のように色飛びが発生します。こうなると再調整が必要になります。ただしさらなる輝きを味わいながらの再作業ですので、それほど苦にはならないと思います。

次がもとの "8bpc" と、再調整をした "32bpc" との比較です。

同じ "1600万色" のディスプレイでも、"32bpc" で作成したほうが色が鮮やかに見えますし、最大画面で光のラインが密集した場所を比較してみてください。 "8bpc" は光があふれてぼやけていますが、 "32bpc" では細かいところまで分離してみることができます。他にも、"8bpc" では見えなかったラインがキレイに出てきたのは "32bpc" のなせる業でしょうね。

パソコンの計算上では、無限といっても過言ではないレベルに到達したのですが、現在、多くのディスプレイが「10bpc」や「12bpc」の段階で四苦八苦しています。その理由は、この膨大なデータを正確にパネルへ流し込み、かつ 32bitの浮動小数点を液晶や有機ELの電圧へリニアに変換する回路が、精度や熱の問題で実現するのが困難らしいです。

テクノロジー技術が上がっても、結局は 40年前と同じ、試行錯誤の繰り返しをしているということでした。

もし仮に "32bpc" の映像をそのまま流せるディスプレイを作ったとしたらどうなるか考えてくれと、ジェミーさんに尋ねたところ。

接続ケーブルはリニアモーターカーのコイルばりの超伝導体、グラフィックボードは真空管式アンプ数台分の発熱を誇るボイラーみたいなものになる、とおっしゃってました。

人類の発色数が神の領域に達しようとしていたのは、幻に終わったのでした……。

【あとがき】

今回は『RGB』という 3色に 32ビットが割り当てられているという話でしたが、実際はこれにアルファチャンネル(透明処理用の領域)としても 32ビット割り当てられています。つまり、『32×4』=128ビット単位で一つの画素として扱われます。

これらの画素データはパソコンのRAM上にあり、それが GPUの VRAMへ送られていきますが、X68000時代にやっていたような並列データ転送方式で VRAMへ送るという考え方はもう消えており、現在は PCIExpress(PCIe)レーンを経由した、シリアル転送に変わっています。しかもレーンは16本。つまり1クロックで16ビット一度に送ることができます。と聞くと、「それなら昔の 16ビットパラレルと同じではないか」と思われますが、パラレル転送には速度の限界がすぐにやってきます。今や21世紀。PCIe 4.0の転送クロック(周波数)は 16GHz相当に達します。1秒間に 160億回、16ビットが転送されますので、秒間 32GBものデータが GPUへ送られます。中でも CPUが1命令でこなす、大昔で言う Z80の『LDIR』命令は、現在の『SIMD(Single Instruction, Multiple Data)』となり、レジスタ幅は 512ビットもあります。

LDIRが 1バイト(8ビット)の転送を 1命令で可能にしていたように、『SIMD』は AVX-512という命令で、512ビット単位(=4画素を一度に)で扱い、転送と同時に計算までこなして送るという夢のようなことを実現していますので、一画素のVRAM転送などほぼ 1サイクル近い効率で一瞬です。しかも VRAMを持っているのは GPU(グラフィックボード)という専用のエリアですので、CPUはデータを丸投げするだけ、後は GPUがやっています。

2026年 1月23日(金)10.5℃(午後 4時30分)

人生、色とりどり……(2)

前回は思い出話に偏り過ぎて一向に話が進みませんでしたので、今回は急ぎます。

ということで、1991年に発売された X68000XVIというパソコンの色深度が、"5bpc" で、65,536色だったということを覚えておいてもらって、刻(とき)は現在。

「飛んだなぁ……。えらい端折ったな」

そらそうです、人生ケツカッチンですから。

現在では、"8bpc" が当たり前の時代です。 "8bpc=RGB" 1色に 256階調なので、RGB全体では『256×256×256』=1,677万 7,216色!

100万色でも天文学的な数値だったのに、1600万色に跳ね上がっています。

画面サイズだって、『大きすぎるぞ』と文句を垂れていた『1920×1080』が当たり前。なんなら、『3840×2160』の "4K" サイズにしようかな、なんて話もちらほら。

昔の人から見たら、超未来のことだと思っていたのに……。

それにしたって、『1920×1080』で 1600万色って何バイトになるんでしょう。計算してみます。

1920×1080は約 200万個の点の集まりで、RGBが各 8ビットなので、トータル 24ビット(アルファチャンネルは抜きます)。

200万個×24ビット=4800万個

バイトに直すと 4800万÷8=6000KB(キロバイト)≒ 6MB(メガバイト)ですね。

時代は "テラ" ですから、もう驚く数でもないです。たったの『0.000006TB』です。なーんだ。余裕しゃくしゃくじゃあないですか。

「だったら、もうちょい欲張ってみる?」

てな感じで、映像クリエーターは人より高みを目指す傾向があります。 "何とかと何とかは、××ところへ上りたがる" って言いますから。あ、これって自分のことですので。お気になさらずに。

「しかたがない。"16bpc" にするぞ」

実はこの言葉、高望みでもなんでもない現実的な問題に直面しているために、もう "8bpc" では限界だったからです。

「なんやて! 1600万色で限界でっか!」

思わず "浪速の言葉" が出てしまうくらいの驚きですね。40年前の人が聞いたらそれこそ、

「アホかっ!!」 の一言で片づけられそうです。

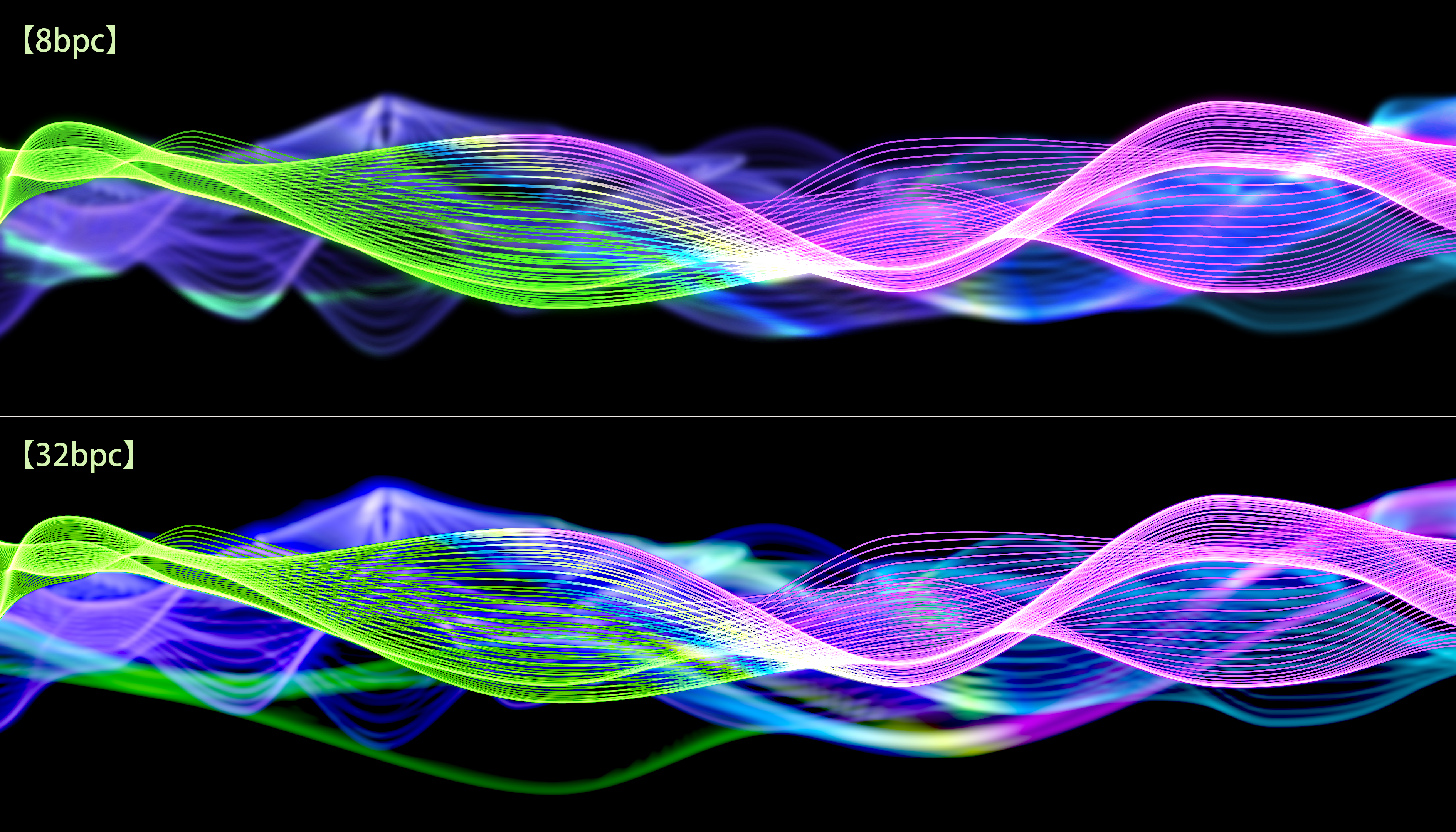

では "8bpc" で何がどう限界になっているか、お見せします。

抽象的なウェーブアートですが、赤色が青や緑に変わっていく背景に帯のようなものが見えてくるのが気づかれましたか? 全画面にするか、ディスプレイを明るくすると顕著に見えます。

これは色の階調が足りないために起きるもので、その差が開きすぎているために帯のような筋が現れます。これはバンディング(トーンジャンプ)と呼ばれる現象です。あえてそう見えるように作ったわけではなく、これが "8bpc" の限界が現れた証拠なのです。

《補足》

わずかな隙間を持った細かい曲線が、うねると出てくる模様は『モアレ(干渉縞)』と呼ばれ、細かい線が干渉して波打って見えるもので、バンディングとは異なります。

抽象的な映像ですので、これも持ち味だと言ってごまかせないことはないですが、この現象は先にも書きましたが、階調不足(bpc/ビット深度が低いこと)が原因しており、画面転換などで、ゆっくりとした明るさや色の変化が起きるときに目立ちます。

下がバンディングの対策例です。 "16bpc" にすると、ほぼ消えています。

"8bpc"

"16bpc"

そこで、聡明なるクリエイターはさらに高みを望むわけですね。

「8bpc ではあかん。これからは 16bpc や!」

RGB 1色につき 16ビット。216=65536階調。それを RGB全体で『65536×65536×65536』=281兆 4,749億 7,671万656色!!

「あがががが……」 アゴが外れましたね。

そんな数、これまで生きてきて考えたこともない数字ですから、仕方がないことですよ。手元にあった電卓では、かろうじて答えが出ましたが、エラーもいっしょに出ました。そんな数の色を使うんですから、バンディングもなくなるだろうと考えるのが正直な気持ち。しかも数年前から After Effectsや Photoshopでは "16bpc" 対応になっていますから。

「ちょー待ちぃや。もっと高い、清水の舞台から飛んでみぃひんか?」

「と言うと?」

「もう一段、上ろうや。お前のそのスーパーモンスターマシンやったら、でけるやろ? 自慢しとったやんけ」

と、おだてられて清水の舞台に上がったクリエーターは "32bpc" というほぼ神の領域、浮動小数点演算に手を出したという話が、やっとここで出てくるのでした。

なにしろ After Effectsや Photoshopでは、"32bpc" まで対応済みです。やってみたくなるのは、煙突の煙よりも高く昇ろうとする性格だからです。

計算してみましょう。

RGB 1色につき 32ビット。232=4,294,967,296階調。げげっ! この段階で見たこともない数字に……。

それを RGB全体だと、さらに『その3乗』。け、計算できる電卓が無い。

ありました。Windowsに付属の関数電卓。これなら多分計算できるでしょう。

79,228,162,514,264,337,593,543,950,336色 ‼‼‼

色の概念を超越した数字になってしまいました。その桁数、ぬあんと29桁!

「そんな数、見たことも聞いたこともないワ。変態ちゃうか」

って、あんたがやってみろって言ったくせに……。

だいたい、これっていくつでしょう。兆(ちょう)の上の京(けい)のもっと上ですよね。

調べてみると、『垓(がい)』をも突き抜けて、『穣(じょう)』の桁でした。

792穣(じょう)2816𥝱(じょ)2514垓(がい)………。もういいっすね。もしかして銀河の星の数より多いのでは?

現代のパソコンの発色数の最大値は『792穣(じょう)』色でした。

X68000XVIの65,536色(16bitカラー)の1200兆倍以上の組み合わせができるカラーモードって……。それがクレヨンだったら地球何周するのか。

ワタシの脳みそではもう追っつきませんので、ここはジェミーさんの登場です。

すると、ジェミーさんはこうまとめました。

① 前提条件

クレヨン1本の太さ:1cm(0.01m)

色の数(32bpcの組み合わせ): 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336色(約792穣)

地球1周の長さ: 約40,000km(4×107m)

② クレヨンを並べた全長

7.92×1028(色)×0.01(m)=7.92×1026(m)

③ 地球の周回数に直す

7.92×10^26(m)÷(4×107)(m)= 19,807,040,628,566,084,398 周

何という数字!!

約1,980京(けい)周するそうです。

「京ぃっ‼」

3周ぐらいかと思ってたら……。

スーパージェミーさんはまだ続けます。

④ 太陽までの距離(約1.5億km)ここにクレヨンを並べると。

太陽まで 2,600兆回以上 往復できます。

⑤ 銀河系の直径: 約10万光年……(オイオイ)

なんと、このクレヨンは 天の川銀河の端から端までを約83万回往復 できる長さになります。

ちょっと待ってください。ここにあるパソコンはそんな数の計算を 1フレームごとに計算していたのですか?

実はつい先日、"32bpc" で、『1280×720』という小サイズでありながら 30秒の 3D動画のレンダリングに 6時間もかかっていて遅い! って怒っていたのですが、今の計算結果を知ってしまったら、土下座して謝罪したい気持ちでいっぱいになりました。

でも、こんな宇宙規模の変態計算にもかかわらず、大変なことに気づくのですが、またまた。時間が来てしまいました。

この続きは、また今度……。

『変態を考える』は、まだ続くのぢゃ。(TωT)ブヒーッ

(タイトルが変わっとる……)

2026年 1月21日(水)11℃(午後 4時40分)

人生、色とりどり……(1)

【まえがき】

"32bpc" で表現できる色数をネットで調べると、ほぼ 100%の確率で "32bpp" の話にすり替えられて、『RGB』で32ビット。各色が 8ビットなので、「256×256×256」=1,677万7,216色と出てきます。それは、こんなバカげたことを題材にする必要はないからだ、というのが理由だと思いますが、ここではそのバカげた話題を 3回に分けてしています。

そんなお話でよけれぼお付き合いください。

では、本編の始まりです。

「またなんか変なことを言い出した……」

いや、そう言わずに、ひとまず落ち着いてください。

人生が何色? か、なんてことはどうでもいいんです。バラ色でも "どどめ" 色でも一向にかまいません。

今回はパソコンの発色数に関する話です。

なぜ、いまさらそんなことを書き出したのかというと、最近 "32bpc" で映像処理することに凝りだしたからです。

『bpc』という単位は『Bit Per Channel』の略で、各色成分が何階調出せるかという意味になります。日本語では『色深度』とも言われます。

今度は「各色の成分ってなんだ?」てなりますよね。

パソコンの画面になぜ写真を映すことができるのか、いまさら説明の必要はないと思いますが、光の三原色を利用して液晶ディスプレイを光らせています。光の三原色というのは『赤(Red)』『緑(Green)』『青(Blue)』です。一般的には英語の頭文字を取って『RGB』と書きます。

液晶ディスプレイが一枚の発光板だと仮定して、『RGB』が個別に出せるとしたら、その板は『RGB』の組み合わせで、『赤・緑・青・黄・水色・紫・白』の 7色と、消えているときの『黒』も合わせて、8色が出せることになります。

すごいですね。これがあれば人生 "虹色" ですよ。

ま、虹は "7色ではない" と突っ込んでくる方もいると思いますので、あまりこだわるのはよして。

これでは単に板状のフルカラーLEDとしてしか役に立たないので……あ、EL発光板ってどうなったんでしょう。昔、黄色の EL発光板を PICで点滅させて喜んでいた頃が懐かしいです……って、すぐ脱線するのがよくないですね。だからここを読むとくたびれるって、クレームが殺到するんです。

反省……(;^ω^A

――で、1色の板では液晶であっても表示器にはならないので、この光る部分をものすごい数の粒にしたらどうなるか、そうですね……。横に1920個、縦に1080個ぐらい。全部で『207万3600』個の光の点が完成です。

「なんちゅう、中途半端な数字や」

ですね。だいたいデジタルに登場する数値には変な数字が多いんです。『1KB(キロバイト)』バイトだって、実際は『1024』バイトだし。なんだこれ、ですね。

なぜ、『1920×1080』という中途半端な数字になったのか、調べてみました。

すると、二つの理由が絡み合っていることが判明しました。

まず一つ目。

昔の四角いテレビと、映画館の横長スクリーンの『ちょうど真ん中』を計算したら『16:9』 になったという、妥協の産物。

そして二つ目。

『16:9』でいくならこれがいい、と手を挙げたのがデジタルエンジニア。

『1920と1080』なら、『16:9』になるし、『1920』は 2進数に直すと『0111 1000 0000』。128の倍数で、かつ "2のn乗" で割り切りやすい、デジタルメモリーにとってもキリの良い数字なんです。幾何学的な美しさに、デジタル的な合理性を重ね合わせているからこれがいい……となったそうです。

なんとなく眉毛の上あたりが "ピクピク" しますが、長くなるのでここはスルーしておきましょう。

とにかく、これからのパソコンは 1920×1080ぐらいあったら大きくて『16:9』だからこれがいい。と決まったのですが、その話は "点が多いほうが細かいものが現せる" 、つまり解像度の問題です。じゃあ、何色出すとなります。

人間の目が感知できる色数は『数百万』色ほどだそうです。略して 100万色のクレヨンですね、買ったら高そう。

先ほど、画面を約 200万個の点に分けました。この点、1個に 100万色使えたらそりゃもう天然色満点ですが、そうは問屋が卸してくれません。1個で 8色出すとしても『RGB』の、3つのスイッチ(3ビット)が必要になりますので、

200万個×3ビット=600万ビット

バイトに直すと 600万÷8=750KB(キロバイト)。

そこのあなた。「なんだ、1MBもないじゃないか」と思ったでしょ。

かつて一世を風靡した PC8001のVRAM(グラフィックメモリー)は、たったの 3KB(アドレスは0xF300~0xFFB7)ほどしかありませんでした。それを1画面で 250倍の 750KBっ!

「お前は石油王かっ!」ってどやされますよ。

8色でそれですから 100万色なんて、そんなのは夢の夢の、またまた夢の先の幻の話です。

ちなみにやっと出てきました。画面最小の点、1個に『RGB』のスイッチを 3個使って 8色出すこの最低限の機能。このことを専門用語で "1bpc" と書きます。色は『RGB』で対になっているからこれが最小です。

その最小の制御でさえ、PC8001では実現できなかったのです。ドット単位での発色は不可能で、今でも残る悪夢 "1行120バイトの怪……もとい、アトリビュート方式という『色の予約席』システム" です。

オレンジ色を出したいのに、パレットにない。この意味わかりますか?

オレンジ色は『赤』とそれより少し弱い『緑』を混ぜる必要があります。でも "1bpc" は、点けるか、消すしかできませんので、『赤』と『緑』を点けて『黄』色にするか、後は あきらめるしかない……。

「あきらめるって、あほな……」

もっと恐ろしいことを言ってあげましょう。

カラーグラフィック可能、と謳ってますが、1ドットに対して 8色だとは言っていません。8×8ドットの『キャラクタ』単位でしか色を指定できなかったんです。今のパソコンが 1ピクセル単位で制御するのに対し、PC-8001の "1bpc" は、"1 Bit Per Character" なんです。でっかいハンコみたいなものを並べるようでした。そのハンコ大のピクセル(と書いていいのか……)でなら 8色が出ました。

それでも白と黒だけの世界しか知らなかった当時のエンジニアは、カラーという言葉に夢を持っていたので、あきらめませんでした。赤と黄色の四角いハンコを市松模様に並べたものを遠くのほうから目を細めて見つめ、『……うん、オレンジに見える!』って自分に言い聞かせていた、あの執念、今思えばすごいですよね。脳内で補完してやっと『オレンジ色』ですから、すごい時代だったのです。

しかし神様は見捨てませんでした。次に登場したのが、我らが救世主。マンハッタンスタイルの『X68000XVI』さま。

なんとこのマシン、1ピクセルに 16ビット も割り当てられました。

1チャンネル(RGBのどれか 1色)につき 5ビット+輝度1ビット。さっきの専門用語で言えば "5bpc" 相当ですが、出せる色は 2の5乗=32が RGBで、 32×32×32= 32,768に輝度1ビットがあるのでその倍、65,536色!

当時の最高機種だった PC98でさえまだ "16色の壁" にぶち当たっていたのに、画面のどこにでも、1ドット単位で好きな色が置けるこの世界。それはまさに『王者の風格』でした。

実写のようなグラデーションが、目の前のブラウン管に映し出された瞬間の震えるような感動。あの時、ワタシは「もうこれ以上の進化はいらない」と本気で思ったものでした。

――案の定、"32bpc" までたどり着けませんでした。

まだまだ続くのぢゃ。(TωT)ブヒーッ

2026年 1月13日(火)11.5℃(午前 14時20分)

そろそろやばい…….

仕事場のパソコンには外付けのHDDが3台ぶら下がっているのですが、そのうちの1台が最近頻繁にエラーを吐き出すようになってきて、このあいだは過去に作った動画を見ていると突然画像が停止。でも音声だけは流れていて、何とかつじつまを合わせようと映像が飛び飛びに追いつくのですが、そのうちぱたりと止まってしまい、音声だけが流れるという異常事態に。

はたと思いつきましたね。これはそろそろヤバい前兆だと。余命わずかの末期的な症状ではないかと、保存してある最古のファイルの作成日時を見ると "2016年" で、更新日時はさらに半年ほど過去。

この HDDはバックアップ用としか使っていませんので、このファイルは最終更新日時から半年後に、ほかの HDDから移動してきたのが "2016年" ということになります。

あれから 10年……。

まだ動いてはいますが、いつ逝くか、まるで時限爆弾です。そこで、重要ファイルだけを新規参入して 2年ほどの若い HDD(ワタシは駆動初日の日時をハードディスクの名前に追加しています)へ引っ越しをさせました。

世間一般での常識では HDDの寿命は 4年ぐらいと言われています。なので、10年は長寿だったと言ってもいいかもしれませんが、まあ、ワタシの脳みその一部が保管されているような HDDですので、その扱いは丁寧でした。

まず、バックアップの必要が無いときは電源を入れない。むやみに細切れなアクセスはしない。無駄なアクセスを回避するようにデフラグも定期的に行っていました。

ようするに無理させずにそっと使ってきたから 10年という年月に耐えられたのかもしれませんね。

ハードディスクの内部では、磁気円盤(プラッタ)が高速回転しています。この円盤の上には、レコード盤のような同心円状の "トラック" と呼ばれる道みたいなものがあって、そのトラックをさらに細かく区切った "セクター" と呼ばれる最小単位の小さな部屋が並んでいます。

ただ、セクター単位では細かすぎて管理が大変ですので、OSではそれをいくつかひとまとめにした "クラスタ" というグループを単位にしてデータを扱っています。そこへ磁気ヘッドが素早く飛んで行ってデータを読み書きするという仕組みはご存じだと思いますが、この磁気ヘッドと円盤の回転のコンビネーションで HDDの速度とメカニカルな部分の寿命が変化すると言っても、間違ってはいないと思います。

唐突ですが。

HDDの中身は細切れのウドンが漂っている。

「あー。こいつ、ついにおかしくなりやがったな……」

ご心配なく。ワタシの脳みそは今日も快適に活動しております。

この細切れの "ウドン" がクラスタと呼ばれるもので、すべてに通し番号が付いています。そして管理台帳なるものが、磁気円盤の決まった場所(通常はパーティションの先頭付近)に、Master File Table(MFT)として書き込まれています。

この台帳には、次に食べるべき "ウドン" の番号が記録されていて、たとえウドンがぐちゃぐちゃにかき混ぜられようとも、番号どおりに読んでいけば、内容が復元されるような仕組みになっています。

しかし、その番号が遠く離れた "ウドン" になるとそこまで磁気ヘッドが飛んでいくのにわずかなりとも時間が掛かります。だからなるべく細切れ "ウドン" は順番に並んでいた方が効率はいいし、メカニカルな動きも少なくて済むので、故障率も下がります。

しかし、これを考えた人は天才ですよね。

例えば、ファイルは不変ではなく常に一部が削除されたり追加されたり、そのたびに一つのファイルの長さが変化します。そうなると、順番通りに並んでいた。細切れ "ウドン" がバラバラに離れてあちこちに散らばってしまいますが、番号順にアクセスすればデータは読み書きできるんです。

ただ、あまりばらけると先ほど書きました、無駄なアクセスや時間が発生しますので、一旦、ばらけた "ウドン" をもう一度整列させる作業があると便利です。それが "デフラグ" です。

まだ寿命がきて使えなくなったところまでは至ってませんが、すべての重要データを新しい "約束の地(新 HDD)" へと脱出させたあとは、この 10年戦い抜いた老兵に、安らかな、かつ絶対的な眠りについてもらう "聖なる封印" を施してあげるのが、ワタシの努めでもありますね。

壊れたから、ぽいっとゴミの日に……。なんて恐ろしい。ワタシの脳の一部(脳で拵えたデータ)が入っていたんですから、誰かに拾われて悪用されたら大ごと(おおげさ~)です。

というか、うかつに扱うのは厳禁です。最低でも、全セクターに対して、『00』や『FF』、あるいはランダムな数値を書き込んで完全消去するのが、個人情報漏洩を防ぐ意味でも行うべきです。

その方法です。(一歩間違うと致命的などえらいことになりますので、個人の責任において実行してください)

① コマンドプロンプトを管理者として実行。

② C:\Windows\System32> と出ていることを確認。

③ format F: /fs:NTFS /p:1 と入力。

p:1は、全領域を『00』で埋めたあと、さらにもう 1回、『00』以外の数値で念入りに上書きされます。

pオプションが無ければ『00』で埋めるだけ。

《注意》

上記の 『F:』は例です。実際は消去するドライブ番号になりますが、もし間違えたら、使用中の重要な HDDを即死させることになります。ここは細心の注意が必要ですので、エクスプローラーで、消去したい HDDが本当に正しいか、何度も確認してください。

④ "y" と入力して enterキーを押すと開始されます。

⑤ かなり時間が掛かるはずですが、終了したら「exit」と入力し、Enterキーを押してコマンドプロンプトを閉じて終わり。

ワタシの場合は、もっと徹底しています。

何しろ苦労して作ったノウハウが詰まっていた伝説のHDDですから、二度と悪用されないよう地中深くの聖域に納めるべく、まず、ドリルという名の聖剣で迷宮の入口ともなっている磁気円盤(プラッタ)のど真ん中を貫きます。これでどんな魔法使い(復元ソフト)も中に入ることはできません。

さらに、アクリルカッターで内部のコントロール基板を走っているパターンを切り刻みます。魔力の供給路を断ち、完全に沈黙させるのです。フラットパッケージの ICだって容赦なく "べろりんちょ" です。

最後の仕上げに数日間、聖水(ただの水道水・雨水も可能)に浸けます。これで封印は完成!

"お疲れ様。君の中にあったワタシの記憶は、ちゃんと次の世代(HDD)に引き継いだぞ" と、10年間の感謝を込めて、日本酒で別れの宴です。

「何で、ここだけ日本酒やねん!」

それは単にワタシが日本酒党だからです。

うははははは。 ( ̄ω ̄;) アホヤ~

2026年 1月 6日(火)12.5℃(午前 10時40分)

2026年。明けましておめでとうございます…….

といいつつも……。

元旦の朝から 38度近い発熱で、早朝の仕事ができず、朝 8時にやっと起き出し、ビールと日本酒で乾杯を済ませたあと、ちょっとテレビを見てから、再び寝床に戻り、昼過ぎに目覚めて、またビールをコップ一杯ひっかけてテレビを見ながら寝込むという、普通の正月と変わらないじゃないか、と思われそうですが、ワタシにしてはだいぶ違っています。

まず、早朝の仕事……。

別に朝刊を配っているのでも、お豆腐屋さんの裏方でもありません。時間に関係なく常にパソコンに向かっているのは、"RPGの魔王城の前で平然と道具屋を営む親父" と同じです。そこが定位置なのです。

正月でもやってんのかよ!

という突っ込みありがとうございます。

――やってますが……なにか?

今年は農閑期(←ここ笑うとこ)で、ずいぶんと暇でしたが、ここ数年分の過去ログを覗いてみてください。ほとんど正月から仕事が終わらないと愚痴を書いているか、正月もとっくに過ぎたころに『明けましておめでとう』と間抜けな冬眠明けのカエルみたいなことを書いてますから。熱を出して一日中パソコンに灯がともらなかったことは 365日に一度だけです。

あまり自慢できる話ではありませんでした……。

とにかくまともなことを正月から書かないのは、このサイトで言えば "正月の伝統芸能" のようなものですから。

ということで。今年もよろしくお願い申し上げます。

( ̄‥ ̄) ゲコッ

All rights reserved.